Graue Languren (Semnopithecus entellus) in Nepal. In der trockensten Jahreszeit gehen sie gezielt ins Wasser, um dort Algen zu weiden. Dieses Verhalten, das oft Anlass für eine aufrechte Haltung ist, hat für die Individuen einen konkreten Überlebenswert

Alle Abbildungen: Niemitz

Das aufrechte Tier

Eine neue Theorie zur Evolution des aufrechten Ganges

von Carsten Niemitz

Früher glaubte die Forschung, dass unsere vierfüßigen Vorfahren wegen der Ausbreitung der afrikanischen Savannen allmählich die Bäume verließen, um zweifüßig die Weite zu durchwandern. Seit gut zehn Jahren ist die Savannentheorie widerlegt. Der Humanbiologe Carsten Niemitz vertritt in seinem gerade erschienen Buch eine völlig neue Theorie. Alle vierfüßigen Affen – also auch unsere Ahnen – waren schnell und behände. Keine der bisherigen Theorien bietet deshalb eine stringente Begründung, warum die wackelige, langsame und Energie zehrende Anfangsphase der Zweifüßigkeit Vorteile gehabt haben soll. Die Erklärung zur Überwindung dieser Phase liegt in der günstigen Verfügbarkeit von Ressourcen:

Sucht man diese in der hier vorgegebenen Szenerie, so fanden unsere Vorfahren

sie – im Flachwasser!

Viele Theorien der Evolution unserer menschlichen Aufrichtung sind nicht zu Ende gedacht. Hätten sich unsere Ahnen dauerhaft in der Savanne aufgerichtet, um ihre Feinde besser sehen zu können, wären sie wahrscheinlich gefressen worden. Paviane beispielsweise sind so klug, selbst zu bestimmen, wann sie sich dem Feind zu erkennen geben – nämlich nur einen kurzen Augenblick lang, um selbst nach möglichen Gefahren zu spähen. Die Frage, warum unsere Ahnen sich aufrichteten, wird meist falsch gestellt. Das Problem ist nicht, warum sich unsere Vorfahren aufgerichtet haben, sondern warum sie, nach einem Anlass sich aufzurichten, dauerhaft stehen geblieben sind.

Die ersten Affen, die längere Zeit auf zwei Füßen verbrachten, waren auf allen Vieren natürlich weit schneller als aufgerichtet. Ja, sogar wir Menschen sind nach mehreren Millionen Jahren der evolutiven Optimierung zum Wanderer und Läufer immer noch viel langsamer als alle vierfüßigen, meist kleinen, galoppierenden Affen. In der Übergangsphase mussten unsere Vorfahren also eine ganze Reihe von zum Teil erheblichen Selektionsnachteilen hinnehmen und kompensieren, um diesen Prozess trotzdem fortzusetzen.

Außerdem haben die vierfüßigen terrestrischen Affen alle ziemlich gleich lange Vorder- und Hinterbeine. Dieser Umstand zeugt von der durch die Selektion erfolgte Anpassung an biomechanische Notwendigkeiten im Schritt, Trab und beim Sprint im Galopp. Da der Optimierungsprozess aber zu etwa gleich langen Beinen führt, wären längere Beine in der Übergangsphase wahrscheinlich von entscheidendem Nachteil gewesen, beispielsweise bei einer plötzlich nötigen Flucht. Es muss also Selektionsvorteile ganz anderer Art für längere Hinterbeine gegeben haben.

Der Grund, dass die Aufrichtung in dieser Übergangsphase mehr Gewinn als Nachteile mit sich brachte, ist – das Wasser. Die neue Theorie stützt sich dabei auf den aktuellen Wissensstand in den verschiedensten einschlägigen Wissenschaftsdisziplinen. Zunächst geht die Theorie davon aus, dass unsere Ahnen in jener Phase ökologisch unspezialisiert waren, nämlich im Prinzip Allesfresser, die mehr pflanzliche als tierische Kost zu sich nahmen, mit unspezialisiertem Darm und Zähnen, ähnlich einigen heute lebenden Makaken. Die Gattung Proconsul, ein wahrscheinlicher Vorfahr aller Menschenaffen und damit auch des Menschen, stimmt in vielen solchen Merkmalen mit jenen heute lebenden Makaken überein.

Japanische Rotgesichtsmakaken beim gemeinsamen Bad

Dieses Fehlen von Spezialisierung bei unseren Vorfahren war ein Prärequisit für die ökologisch opportunistische Nutzung der Natur, die unseren Vorfahren erlaubte, bereits mehr als die halbe Landfläche der erreichbaren Kontinente zu besiedeln, als sie noch über nur ganz primitive Werkzeuge verfügten. Dieses opportunistische Nutzungsprinzip – man kann es auch kurzsichtig und schonungslos nennen – kennzeichnet uns noch heute.

Gleichzeitig wird die ökologische Notwendigkeit der Nutzung von Ufer- und Flachwasserzonen bei vielen heute lebenden Primaten fundamental unterschätzt. Die Anzahl verschiedenster betroffener Affenarten lässt es als abwegig oder unwahrscheinlich erscheinen, dass diese ökologischen und verhaltensbiologischen Bindungen an das Flachwasser in der Evolution dermaßen oft unabhängig voneinander und quasi immer wieder neu „erfunden“ wurden. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Nutzung von Uferbereichen tausendfach erneut bewährte und daher nur wenige Male in der Stammesgeschichte der Primaten neu entstand. Für diese Vermutung gibt es weitere Gründe. Viele Primatologen beobachten im Freiland die Nutzung von Gewässern durch die verschiedensten Affen, die früher als wasserscheu galten. Dabei erkennen die Verhaltensforscher immer häufiger, dass die dort zu findenden Ressourcen für die betreffenden Primaten überlebenswichtige Selektionsvorteile mit sich bringen, die den Erhalt der Art sichern helfen.

Ferner wurde in der Vergangenheit vernachlässigt, wie unsere nächsten lebenden Verwandten das Wasser nutzen. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Flachlandgorillas genießen es, badewannentief im Wasser zu sitzen und Wasserpflanzen zu weiden. Zwergschimpansen oder Bonobos scheuchen mit den Händen Schwärme kleiner Süßwasserkrabben zusammen, um sie dann geschickt auf den Handflächen zu sammeln und ungepellt zu verzehren.

Für viele Primaten ist der vorteilhafte oder notwendige Aufenthalt im Flachwasser Anlass, sich kürzere Zeit oder etwas länger aufzurichten. Dies geschieht bei Primaten aus Gründen der biologischen Konstruktion auf den Hinterbeinen, was im Vergleich zu allen anderen terrestrischen Vierfüßern keineswegs selbstverständlich ist. Während beispielsweise ein Hund, wenn er das Stöckchen aus dem Wasser apportiert, so weit ins tiefere Wasser läuft, bis die Vorderpfoten nicht mehr stützen und dann zu paddeln beginnt, gehen Steppenpaviane in Botswana, Hutaffen in Ceylon, Rotgesichtsmakaken in Japan, Graue Languren in Nepal und Zwergschimpansen im Kongo zweifüßig aufrecht, wenn sie auf Nahrungssuche in entsprechend tiefes Wasser geraten.

Auch heute wird häufig argumentiert, die fossilen Affen oder frühen Hominiden könne man nur in sumpfigem Milieu eingesiegelt finden. Denn dort herrschen weitaus bessere Fossilisationsbedingungen als in der Savanne, wo die Leichenteile zerstreut oder von Hyänen gefressen werden. Diese Idee reicht bei näherer Betrachtung nicht aus: Bei wahrscheinlich ausnahmslos allen Fundstätten fossiler Hominiden, die umfangreich genug sind, um auf Lebensumstände schließen zu lassen, finden sich Hinweise auf ein Leben am Ufer und nicht nur auf einen zufälligen Tod im Sumpf. Dies beginnt mit dem erst 2002 beschriebenen und derzeit ältesten Hominiden Sahelanthropus tchadensis, einem Uferbewohner, der sechs bis sieben Millionen Jahre alt ist. Auch in einem Dossier von Bild der Wissenschaft ist dieser früheste Menschenartige in einer Uferszenerie dargestellt.

Das Gleiche trifft auf die Australopithecinen zu. Ihr berühmtester Vertreter wurde mit dem Spitznamen „Lucy“ belegt und ist ein zirka 2,8 Millionen Jahre alter Australopithecus afarensis aus Äthiopien. Die Begleitfunde zu „Lucy“ selbst, aber auch zu vielen der inzwischen zirka 300 Australopithecus-afarensis-Funde weisen auf ein Leben am Wasser hin. Älter als „Lucy“ ist der 1995 von Meave Leakey entdeckte Australopithecus anamensis. Seinen Artnamen erhielt er nach dem Turkana-Wort anam für ‘See’, weil die Funde nicht nur für ein Leben am Ufer, sondern auch für aus dem Flachwasser gesammelte Muscheln und andere Wassernahrung sprachen.

Ebenfalls aus der Mitte der 90er Jahre stammt ein Australopithecus, dessen Artname seinen Fundort und seine Lebensweise andeutend beschreibt: Nach dem ‘Fluss der Gazellen’ (Bar el Ghazal), wie man das heutige Wüstental taufte, nennt sich jener Urmensch Australopithecus barelghazali, ein etwas holpriger aber eben bezeichnender Name. So kann man die ökologische Bindung unserer Ahnen an das Wasser durch die gesamte Zeit nicht nur für diese frühen Hominiden nachweisen.

Das gilt für alle späteren Hominiden, beispielsweise für die Neandertaler an italienischen und anderen Küsten, deren Bearbeitungstechniken ihrer „frutti di mare“ ein ganzes, akribisch dokumentierendes Buch gewidmet ist. Noch früher, nämlich rund vor 400.000 Jahren in Deutschland, trifft es auf das älteste komplette kulturelle Ensemble der Menschheit zu. An der Fundstelle von Bilzingsleben, unweit von Weimar, siedelten Ur-Thüringer an einem idyllischen Teich und verspeisten neben ihrer Jagdbeute auch Schleien und anderes Wassergetier.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang neue ernährungsphysiologische Befunde und deren Interpretation hinsichtlich unserer Stammesgeschichte. Die Zeitschrift Science widmete ein Heft dem Thema der Fischerei in der Geschichte der Menschheit, beziehungsweise der Nahrung aus dem Wasser. Mit Bezug auf unsere ostafrikanischen frühesten Vorfahren wurde dort hervorgehoben: „Ein korrekteres Bild für jene Zeiten können Fischer abgeben, ... die in stille Seen hineinwaten, und die schweigend Meeresküsten entlang patrouillieren, auf der Suche nach Fischen, den Eiern von Meeresvögeln, Weichtieren und anderer Meeresnahrung.“ Das Wasser liefert uns essentielle Nahrung, die anders nicht beschafft werden kann. Die amerikanischen Forscher wiesen darauf hin, dass bestimmte, mehrfach ungesättigte tierische Fettsäuren für die Ausbildung unseres Gehirns unersetzlich sind, aber nur in Wassertieren vorkommen. Nun besteht das Gehirn des Menschen zu rund 60 Prozent seiner Masse aus Kephalinen und Lecithinen, deren Biosynthese auf jenen Omega-3-Fettsäuren basiert.

Außerdem gibt es bei aller generalisierten biologischen Ausstattung des Menschen, die ihn zum einzigen kosmopolitischen Säugetier befähigte, ein kleines, hier vielleicht aufschlussreiches Handicap: Jodmangel führt bei Populationen im Binnenland zu einem höheren Vorkommen des Kropfes. Dies mag ein Indiz sein, dass wir zwar nicht täglich Fisch essen sollten, aber etwas salopp gesagt, scheint der „katholische Freitagsfisch“ doch von der genetischen Ausstattung des Menschen her unabweisbar von Vorteil zu sein.

Bei alldem ist die Savanne über viele Monate im Jahr eine äußerst karge Landschaft, wenn man sein Leben nicht als spezialisierter Grasfresser oder als optimierter Beutegreifer fristet. Dies traf noch mehr auf unsere Ahnen während der Phase der Aufrichtung zu, denn man weiß, dass sie damals mit Sicherheit noch nicht über Jagdwaffen oder sonstige nennenswerte Werkzeuge verfügten. Im Gegensatz hierzu erscheint das Sammeln von Muscheln, Wasserschnecken oder ähnlichem, also die Gewinnung wertvoller tierischer Proteine, im Vergleich zu den notwendigen Investitionen zum Nahrungserwerb in der Savanne geradezu als Kinderspiel.

Dies ist für den heutigen Homo sapiens wörtlich zu nehmen, denn wie ethnologische Studien in vielen Kulturen zeigen, tragen in fast allen tropischen Ländern am Ufer sammelnde und im Flachwasser fischende Frauen und eben auch Kinder wesentlich zur Versorgung der Menschen mit wertvoller Nahrung bei. Auch die Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) liefert hierzu ganz aktuell beeindruckende Zahlen.

Jene unserer Urahnen, die in der Übergangsphase noch wackelig aufrecht gingen, mussten für eine plötzliche Flucht zurück auf ihre vier flinken Beine – alles andere wäre tödlich gewesen. Für einen im Wasser auf Nahrungssuche watenden Primaten aber hätten längere Beine eine ganze Reihe von Vorteilen besessen. Bei längeren Beinen fließt weniger Wasser gegen den Körper, sondern zwischen den Beinen hindurch, was Energie spart. Man blickt etwas steiler in Wasser hinab, was dann nachweislich weniger spiegelt, so dass man Wassertiere besser sieht.

Steppenpavian (Botswana)

Bei längeren Beinen schaut mehr vom Körper aus dem Wasser, so dass der Auftrieb geringer und die Fähigkeit zu Gehen besser ist. Gleichzeitig werden Hüfte, Knie und Sprunggelenke des noch schlecht an aufrechte Belastungen angepassten Körpers durch den Auftrieb weniger belastet, was die „konstruktiv noch unfertigen“ Gelenke schont. Außerdem bietet Wasser einen gewissen Grad an Zähflüssigkeit; diese Viskosität führt dazu, dass ein aufrecht gehender Mensch bei einem schlecht platzierten oder koordinierten Schritt nicht gleich hinfällt. Übertrieben könnte man sagen: Im Honig kann man sich durch einen Sturz nicht verletzen. Rehabilitationszentren machen beispielsweise mit Rehabilitanden nach einem Schlaganfall wahrscheinlich das nach, was die Natur an schonender Umwelt den ersten Aufrechtgängern anbot.

Für einen watenden Primaten gab es also durchaus Selektionsfaktoren für einen aufrechten Gang und für längere Beine. Voraussetzung war lediglich, dass er sich vom Ufer aus zum Schlafen bald auf die Bäume, vielleicht eines Galeriewaldes am Rand eines Flusses oder der Küste, begeben konnte, ohne weit zu wandern. Als er so genügend lange Beine hatte, um einen vierfüßigen Gang wesentlich zu erschweren, blieb er wohl gleich aufrecht und konnte nun allmählich seine Phase der Optimierung für eine auch wandernde Lebensweise beginnen. Dies klingt sicher ungewohnt, aber keine andere Theorie erklärt bisher die Selektionsbedingungen der kritischen Übergangsphase. Wenn sich die hier vorgestellte Theorie eines Tages als falsch erweisen sollte, kann daher auf die bisherigen Theorien jedenfalls nicht zurückgegriffen werden. Dann wäre also eine andere, völlig neue Theorie nötig.

Die Psychologie und die Humanethologie sind für eine geschlossene Argumentationskette unerlässlich, denn nur bei stimmigen Befunden kann die Konsistenz zusammen mit Ergebnissen beispielsweise der Primatologie oder der Paläanthropologie zu einem stabilen Theoriegebäude führen. Dass die Verfügbarkeit über Ressourcen einen der wesentlichsten Selektionsfaktoren überhaupt darstellt, ist unumstritten. Möglicherweise erklärt diese Tatsache, warum die Verfügbarkeit über ein Ufer, wie ein Seegrundstück, einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert besitzt. Kulturunabhängigkeit von Verhaltensweise gilt aber bereits seit Darwin unverändert als starkes Indiz für eine phylogenetische Bedingtheit des Phänomens. Nun besitzen aber nicht nur der Schlosspark Charlottenburg oder Potsdam Teichlandschaften, Wasserkaskaden oder idyllische Seeblicke, sondern auch die Wasserlandschaften von Palästen, angefangen von der Alhambra über Bogor bis Shigeriya oder das Taj Mahal.

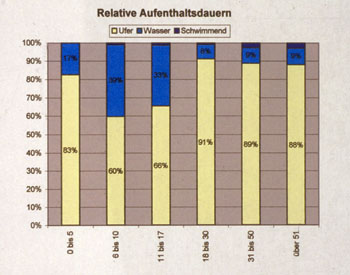

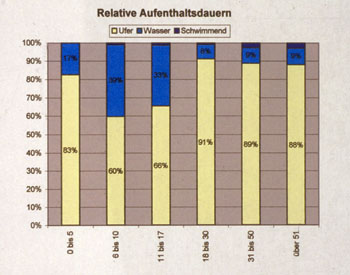

Da es sich hier nur um zwar konsistente, jedoch wenig beweiskräftige Indizien handelt, hat die Forschungsgruppe Humanbiologie methodisch sehr unterschiedliche humanethologische Untersuchungen durchgeführt, beispielsweise eine Befragung mit dem Ziel einer Definition der Idylle. Als Ausgangspunkt diente die These, nach der ein Ort des „Sich-Wohlfühlens“ kein Ort sein kann, der biologisch notwendigen Bedürfnissen des Menschen widerspricht. Eine zweite Untersuchung betraf die Nutzung von Schwimmbädern in Berlin durch Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Das Verhalten von Schwimmbadbesuchern zeigte, dass Erwachsene

nur etwa ein Prozent der Beobachtungszeit im Wasser schwammen,

sich aber etwa acht bis neun Prozent der Zeit nicht schwimmend im

Wasser aufhielten. Kinder, die bereits schwimmen konnten,

verbrachten fast 40 Prozent der Zeit im Wasser

In einer dritten Studie untersuchten wir die Nutzung von Parks in Berlin, einerseits mit Wasserlandschaften (Teichen, begehbar großen Brunnenanlagen oder ähnlichem Inventar) und andererseits ohne jegliches Wasser. Alle drei Untersuchungen ergaben: Strikte Bevorzugung von Uferlandschaften, eine lokomotorisch und kommunikatorisch stimulierende Funktion der Anwesenheit von Wasser, ein Faktum, das ich hier verkürzt als Wohlfühlindex bezeichnen möchte, und das sehr elementar von der Anwesenheit von Wasser abhing.

Die Beobachtung, dass die Schwimmbadbesucher, unabhängig vom Alter, nur ein Prozent der Beobachtungsdauer wirklich schwammen, dient als Hinweis dafür, dass wir von unserer Verhaltenstendenz her keine Schwimmer sind. Erwachsene wateten oder planschten im Durchschnitt acht Prozent, Kinder verbrachten fast 40 Prozent der Beobachtungszeit im Wasser. Zusammen mit vielen weiteren, hier nicht darstellbaren Argumenten lässt sich die Bindung des Menschen an das Wasser schlüssig aus unserer bio-historischen Herkunft erklären. Dies gilt auch für die Kausalgeschichte des aufrechten Gangs.

Literatur

Carsten Niemitz: Das Geheimnis des aufrechten Gangs.

Unsere Evolution verlief anders. C.H.Beck, München (2004). – Dort über 300 weitere Referenzen.

|

|